日本人の98%が十分に摂取できていないというデータのあるビタミンD。別名「サンシャインビタミン」

陽にあたる機会がより少なくなる冬には欠乏しがちで、春の訪れとともに多くの人を悩ます花粉症対策に見逃せない栄養素です。※1

主にカルシウムの吸収を助ける働きを持ち、骨の健康を維持するための重要な働きを担うビタミンで、近年では免疫機能の向上、自律神経やメンタルを健やかに保つ効果に注目があつまっています。その反面、ライフスタイルの変化で日光を浴びる機会は減少、日本では特に美白ケアも相まって多くの人々がビタミンD不足に陥っていると言われています。

ビタミンD不足は健康だけでなく美容にも影響を及ぼす可能性があります。美しい肌を保つために陽にあたらないことで顔の印象にデメリットが…!?

しなやかでアクティブな健康体、活き活きとした印象美の両方を手に入れるために、ビタミンDを知り賢く摂取する方法をお伝えします。

ビタミンDの働き

ビタミンDは脂溶性ビタミンの一つで、私たちの健康にとって欠かせない重要な栄養素。食事から摂取されるだけでなく、紫外線(UV-B)にあたることで肌で生成されます。

<ビタミンDの働き>

- 腸からのカルシウムの吸収を助ける

- 血中のカルシウムバランスを調整する

- 骨の成長促進

- 免疫機能の調整

- 自律神経やメンタルの調整を助ける

- 印象美にも関連

これらの働きを詳しく説明します。

カルシウム吸収と骨の健康維持

ビタミンDは腸からのカルシウムとリンの吸収を促進させ、骨の健康を維持する大切な役割を担っています。ただし腸でのカルシウムの吸収率は20〜30%と低く、食事から十分に摂っていたとしても、ビタミンDの摂取量が潤沢でないと骨の形成がうまくいきません。また、加齢とともに吸収効率は低下傾向に陥ります。

ビタミンDはマグネシウムや亜鉛との連携も強固。健康維持のためにミネラルの摂取を心掛けている人は、ビタミンDも視野に入れる必要があります。

免疫機能の調整

ビタミンDはパンデミック時にアメリカを中心に多く活用され、免疫機能を向上させる効果があることでも注目を集めました。※2 そのため、風邪やインフルエンザなどの感染症予防や罹患時の重症化を防ぐ可能性がある成分として期待されています。

皮膚や粘膜のバリア機能維持にもビタミンDが有効なので、今まさに多くの方が悩まされている花粉症のほか、様々なアレルギー対策にも積極的に摂取したいものです。

自律神経やメンタルの調整

ビタミンDは神経伝達物質であるセロトニンの分泌を促し、それによりドーパミンやノルアドレナリンなどの分泌をコントロールする働きがあります。

セロトニンが不足すると、ドーパミンやノルアドレナリンを制御できなくなり、攻撃的になる、反対に無気力になるなど自律神経のバランスが崩れたり、悪化すると精神症状を引き起こすことも。

近年、ビタミンDと認知症発症リスクの軽減に関する研究も多く行われており、その効果に注目があつまっています。

血流を促す適度な運動や、脳やココロを整えるスキルと合わせて、栄養素の面からも自律神経やホルモの調整機能をサポートできると安心です。

印象美への関わり

骨の健康と聞くとカラダの機能性や骨粗しょう症をイメージする人がほとんどだと思いますが、頭蓋骨の骨密度が低下すると、シワやタルミといった印象美へのリスクに直結しかねません。

頭蓋骨が痩せると・・・

頭部や上あごが凹んだり、顎が小さくなることで皮膚を支えられなくなり、皮膚に余剰がうまれることで額のシワ、ほうれい線といったタルミが生じます。

眼窩が大きくなると目がくぼみ瞼が下垂し暗い印象になり、鼻骨が痩せると鼻が低くなって鼻の穴が目立つようになるとか。

第一印象は会って6秒以内。そのうち半分以上は「視覚情報」が占めると言われるので、年齢性別にかかわらず、自身のセルフプロデュースとして頭蓋骨のケアまでが新常識に!?

ビタミンDが不足するとどうなる?

なぜ日本人にはこうもビタミンDが足りていないのでしょう?その理由と、ビタミンD不足が引き起こすカラダやココロの不具合と美容面のリスクを今一度確認してみましょう。

ビタミンD不足による影響

- カルシウムの吸収低下や骨の破壊と再生のアンバランスを引き起こし、成人は骨軟化症、小児はクル病(成人の骨軟化症と同様)といった疾患を引き起こすリスク

- 骨(特に脊椎、骨盤、脚の骨)が弱くなり痛みやゆがみが生じる

- 転倒や骨折のリスクが高まる

- 風邪などの病気にかかりやすい

- アレルギー症状の発生や悪化

- 自律神経の乱れ

- 精神疾患のリスク

- 睡眠の質が低下する

- 頭蓋骨が痩せて顔の印象が変わる

日本人にビタミンDが足りない理由

ビタミンDが不足する理由には

- 日光の不足

- 栄養素の不足

- 栄養を吸収する腸の状態

の3つの要員が考えられます。

日光の不足

オフィスワーク、リモートワークで日中に外に出ない

夜型の生活リズム

日焼け止めや紫外線対策をするライフスタイル

冬は紫外線量が減少しビタミンDを生成しづらい

夏も酷暑すぎて外に出られない

栄養素の不足

ビタミンDを多く含む「魚」を食べない

キノコ類が苦手

サプリメントを有効活用している人が少ない

栄養を吸収する腸の状態がよくない

添加物を多く摂取する

グルテン過多な生活

食物繊維や発酵食品を摂らない

血流が悪い

ストレスが多いライフスタイル

睡眠トラブルを抱えている人が多い

その他

皮膚がつくるビタミンD量が少ない体質である

栄養の吸収不良を生じる病気がある

腎臓などにビタミンDをうまく変換できない疾患がある

ビタミンDの摂取量と効率的な摂り方

日本人の98%がビタミンD不足と言いますが、では、ビタミンDは具体的にどれくらい、どうやって摂ればよいのでしょう?

ビタミンDの摂取量と、効率的な摂り方について以下で解説します。

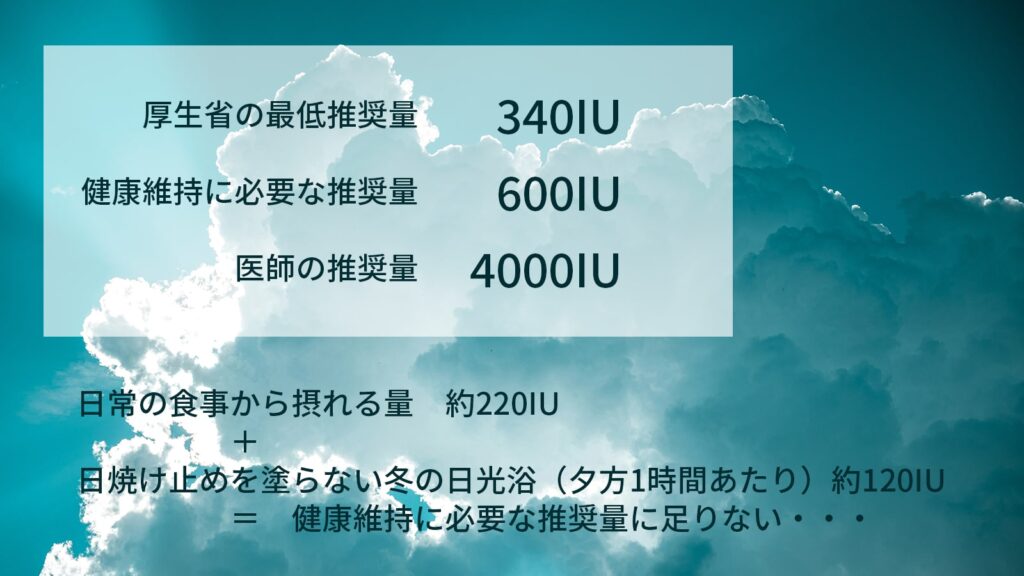

1日の摂取量の目安

厚労省の最低推奨量:340IU※3

健康維持に必要な推奨量:600IU (71歳以上は800IU) ※4

医師の推奨量4000IU※5

例えば、厚生省が推奨する最低量340IUを摂るためには

日常の食事から摂取できるビタミンD 平均、約220IU(5.5μg)/日を心掛けつつ、

日焼け止めを塗らない冬の日光浴を1 時間(約120IU※6)行う必要があります。

これでようやく最低推奨量に届きますが、日焼け止めを塗らずに1時間の散歩や日光浴を毎日の日課にするのは容易ではありません。

ましてや、健康維持をより確実にするため推奨量を目指そうとするとかなりハードルが高く、「98%が不足している」という現状にも納得です。

効率よく摂るポイント

ビタミンDの摂取方法は先述のとおり「食事」「日光」の2パターン

毎日きちんと食事から摂ることは容易ではないので、加えて「サプリメント」を有効活用するポイントも加えた3パターンを以下で紹介します。

食事からの摂取

サケやサバ、しらすなどの魚介類、卵、キノコ類、切り干し大根などにビタミンDが含まれています。

キノコは乾燥させるとビタミンDが増加します。機械乾燥されたものよりも天日干しされたものがベストです。

糖質や脂質、カロリーが過多にならない範囲でバランスよく食事から摂り入れましょう。

<ビタミンDを多く含む食品>

| 食品 | 1回使用量(g) | ビタミン D(μg)/IU |

| きくらげ | 1 | 4.4/176 |

| 鮭 | 60 | 19.2/768 |

| ウナギのかば焼き | 100 | 19.0/760 |

| サンマ | 60 | 11.4/454 |

| ヒラメ | 60 | 10.8/432 |

| 鯖(水煮缶) | 60 | 6.6/264 |

| しらす | 10 | 6.1/244 |

| 卵 | 1個(65g) | 2.5/100 |

| しいたけ(乾燥) | 2個(6g) | 1/40 |

| しいたけ(生) | 2個(30g) | 0.1/4 |

日光からの摂取

季節によって量が変化する紫外線は、冬は特に減少し、夏の7 倍の日光照射時間が必要になります。

食事からビタミンDを220IU撮った場合、残りの必要量380IUを日光から生成するには、冬の昼~夕方では200 分以上外で日光に当たり続けなければいけません※5

おおよその目安ですが、ビタミンD生成に必要な1日の日光照射時間は以下の通りです

春夏 5~10分/1日

秋冬 60分/1日

<日光を浴びる際の注意点>

- 日焼け止めを塗ると生成が阻害される

- ガラスはビタミンDを生成するUVBを遮るので窓ガラス越しでは効果が得られない

- 浴びすぎはシミ・シワ、皮膚がん、やけど、白内障といったリスクを引き起こす

短時間の日光浴でも、目を守るためにUVカットのサングラスの着用が理想です。

また、手の平はメラニン色素が少ないため、あまり日焼けをしませんがビタミンDの生成には問題ありません。日焼けの影響を抑えたい方は手の平や足の裏(日に当てるのが少し難しいですが…)を日光に当ててみましょう。

サプリからの摂取

サプリメント選びや、飲み方のヒントについてお伝えします。

<選び方>

サプリメントを選ぶ際には、必ず成分表示を確認しカラダに不必要なもの、害を及ぼすものが入っていないかチェックしましょう。錠剤に固める際の添加物や、カプセルの成分もチェックすると尚良いです。

近年は、腸で吸収されやすいリポソーム化されたサプリメントもあります。価格や飲みやすさを比較し、長く続けやすいサプリをチョイスすることをお勧めします。

粉末・錠剤 吸収率△

ジェル 吸収率〇

リポソーム 吸収率◎

成分表示への記載はありませんが、製造元のサイトで原材料の生産国や、GMP認定工場で製造されているか否かを確認できるとより一層安心です。健康のために飲むものなので、栄養を吸収する要である腸(腸内細菌)への悪影響が少ないものを選ぶという審美眼を持てれば、健康がさらに底上げされます。

<タイミング>

サプリメントは薬ではないので基本的にいつ飲んでも問題ありませんが、栄養素の性質や成分、複数のサプリを飲んでいる場合はタイミングを工夫するとより効果的です。

ビタミンDは脂溶性ビタミンなので食事の前後に摂取すると吸収が促されます。

ただし、リポソーム化されたサプリは空腹時の方がより吸収されやすいと言われていますので、朝一に摂取する方が多いです。空腹時だと気持ち悪くなるようなことがあれば、食間や食後にトライしてみましょう。

まれではありますが、寝る直前にビタミンDサプリを摂ると睡眠の妨げになると感じる人がいます。その場合は午前中に摂取するようにし、様子をみてください。

<注意点>

水溶性のビタミンは吸収されない分が排出されますが、脂溶性ビタミンであるビタミンDは余剰分が体内に蓄積されやすいです。先述のとおり、多くの人に欠乏している、摂りづらいビタミンであるため過剰に摂取すること自体難しいのが現状ではありますが、1日4000IUを目安に摂りすぎには注意しましょう。

まとめ

栄養素は食事をメインにバランスよく摂ることが理想。とはいえ、近年野菜や果物の栄養価が昔と比べると低下していることや、ライフスタイルの変化、不安定な天候などの要因で理想通りにはいかないことが多々あります。栄養補助食品を上手に活用することも視野に入れて、頑張りすぎずに自分のカラダと付き合っていかれればと思います。

トータル・ワークアウトでは医療機関の専門家とコラボレーションしたオリジナルサプリメントの他、様々な最先端サプリメントを取り扱っています。また、会員様限定のサービスとしてカラダの現状と目的に応じたサプリメントを個別にデザインしてお届けするサービス「マイサプリ」もございます。

ビタミンDひとつとっても複数のチョイスがありますので、自分の目的やライフスタイルに合ったアイテムをお選びいただけます。ご興味のあるかたは担当トレーナーまでお声がけください。

まずは自分のカラダに興味をもって、必要なモノを取り入れることから初めてみませんか?

- ※1「98%の日本人が「ビタミンD不足」に該当 国内初の基準値を公表、植物由来のビタミンDはほぼ検出されず」(東京慈恵会医科大学)

- ※2Guillaume Butler-Laporte, Tomoko Nakanishi, et al, Vitamin D and COVID-19 susceptibility and severity in the COVID-19 Host Genetics Initiative: A Mendelian randomization study. PLOS Medicine (2021). 18(6):e1003605.

- ※3「日本人の食事摂取基準(2021 年版)」*必要量は年齢や性別によって異なります

- ※4 米国国立がん研究所 National Cancer Institute

- ※5 「ビタミンD の最適容量に対する最新の見方」国際オーソモレキュラー医学会

- ※6 国立環境研究所 ビタミンD 生成・紅斑紫外線照射時間報 ( 速報値) : 横浜局 2025/1/24 のデータより計算

- ※7 五訂増補日本食品標準成分表より